Alzheimer-Forschung mit Potenzial

Bereits zum zweiten Mal in Folge fördert der österreichische Wissenschaftsfonds (FWF) mit dem prestigeträchtigen 1000-Ideen Programm ein eingereichtes Projekt des Fachbereichs für Physiologie (Leitung: Univ.-Prof. Mag. Dr. Gerald Obermair). Das 1000-Ideen-Programm des FWF verfolgt das Ziel, besonders kreative, gewagte und potenziell bahnbrechende Forschungsvorhaben zu ermöglichen – Projekte, die bewusst außerhalb des konventionellen wissenschaftlichen Verständnisses angesiedelt sind.

In diesem Kontext ist auch das nun geförderte Projekt von Dr. Hessenberger zu sehen, dass sich einer der größten medizinischen Herausforderungen unserer Zeit widmet: der Alzheimer-Krankheit (Alzheimer; AD). Ziel des aktuellen Projekts ist es, die Mechanismen zu erforschen, mit denen sich Amyloid-β-Ablagerungen im Gehirn effizienter abbauen lassen, um so dem Ausbruch der Krankheit vorzubeugen oder ihren Verlauf signifikant zu beeinflussen. Dabei setzt das Forschungsteam um Dr. Hessenberger auf eine innovative Strategie: Mithilfe von spezialisierten Lama-Antikörpern, sogenannten Nanobodys, soll gezielt der Abbau von Proteinablagerungen im Gehirn stimuliert und der Weg für einen gänzlich neuen möglichen Therapieansatz geebnet werden.

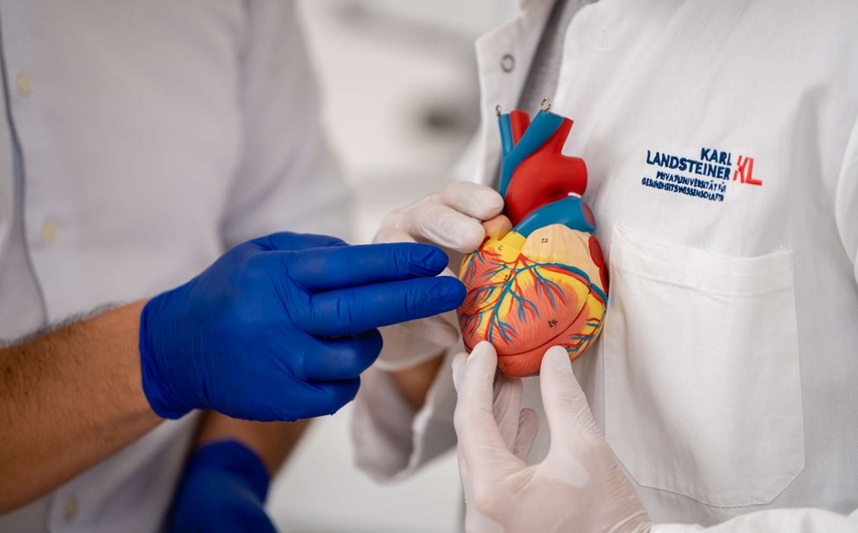

Mit Bluetooth-Signalen belegt: Soziale Kontakte beleben zunächst, dann aber ermüden sie uns

Eine Studie der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften zeigt: Die bloße Anwesenheit anderer Menschen stärkt zwar kurzfristig das emotionale Wohlbefinden, hat jedoch später ihren Preis in Form von Ermüdung.

Krems (Österreich), 15. Juli 2025 – Soziale Kontakte heben zwar unsere Stimmung, können uns aber Stunden später auch erschöpfen. Eine neue Studie hat diese emotionale Abfolge erstmals in alltäglichen Situationen lückenlos nachgezeichnet. Sie zeigt: Die Nähe zu anderen Menschen steigert zunächst die emotionale Energie, führt nach einigen Stunden jedoch zu Ermüdung. Mithilfe von Smartphone-Umfragen und Bluetooth-Signalen konnten Forschende der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften (KL Krems) beide Effekte im selben zeitlichen Ablauf erfassen. Die Ergebnisse zeigen, wie sich alltägliche Begegnungen nicht nur im Moment, sondern über Stunden hinweg auf unsere Stimmung auswirken.

Künstliche Intelligenz hilft beim erkennen gefährlicher Darmpolypen

Studie der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften zeigt: Bereits medizinischer Nachwuchs trifft mit KI präzise Entscheidungen bei der Darmkrebsvorsorge.

Krems, 24. Juni 2025 – Junge Ärztinnen und Ärzte können bei der Darmspiegelung ebenso zuverlässig harmlose von gefährlichen Darmpolypen unterscheiden wie erfahrene Spezialistinnen und Spezialisten – vorausgesetzt, sie nutzen künstliche Intelligenz (KI). Das zeigt eine medizinische Studie aus Niederösterreich. Untersucht wurde dabei die Qualität der sogenannten „optischen Diagnose“ durch Endoskopie-Trainees, wenn diese vom KI-System GI Genius® unterstützt werden. Mit beeindruckendem Ergebnis: Die diagnostische Treffsicherheit des medizinischen Nachwuchses lag auf dem Niveau langjährig erfahrener Kolleginnen und Kollegen. Verantwortlich für die international publizierte Studie war das Universitätsklinikum St. Pölten, ein Lehr- und Forschungsstandort der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften (KL Krems). Die Ergebnisse bieten das Potenzial, die Darmkrebsvorsorge sicherer, effizienter und kostengünstiger zu machen – und gleichzeitig die medizinische Ausbildung zu verbessern.

Univ.-Prof.in DDr.in Andrea Olschewski MSc als KL-Rektorin designiert

Entscheidung der Generalversammlung: Die Anästhesistin soll mit Februar 2026 die Leitungsfunktionen von Gründungsrektor und Geschäftsführer Rudolf Mallinger übernehmen.

Krems a. d. Donau (OTS) – Die Generalversammlung der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH (KL GmbH) hat sich am Mittwoch, dem 18. Juni 2025, für Univ.-Prof.in DDr.in Andrea Olschewski, MSc als designierte Rektorin sowie Geschäftsführerin der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften entschieden. Die Fachärztin für Anästhesie und Interdisziplinäre Schmerztherapie – aktuell Professorin für Experimentelle Anästhesie an der Universitätsklinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin der Medizinischen Universität Graz sowie Leiterin von drei FWF-geförderten Forschungsprojekten – soll Univ.-Prof. Dr. Rudolf Mallinger ab Februar 2026 nachfolgen.

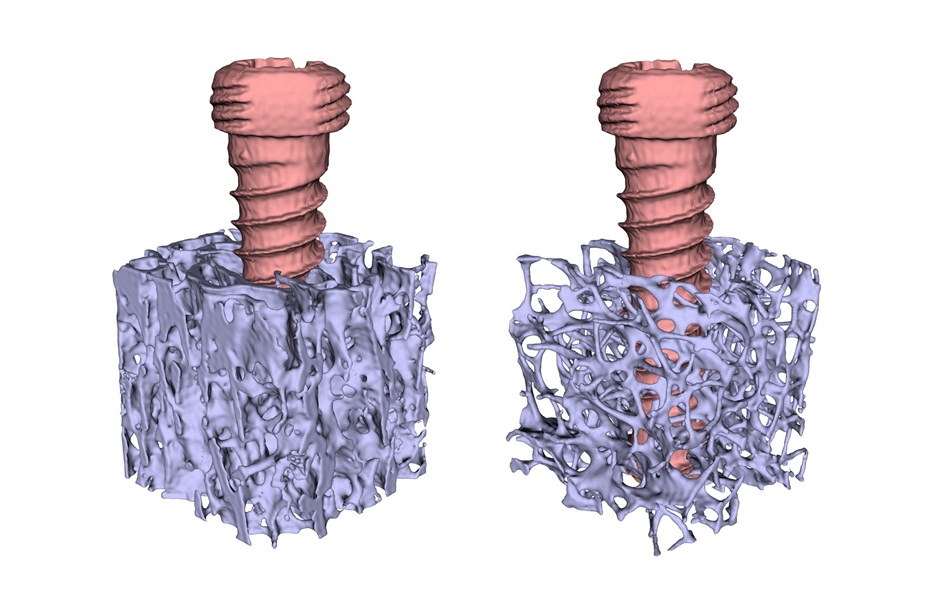

Gewusst wo: Knochenstruktur verrät optimale Position für Schrauben bei Brüchen

Krems, Österreich, 3. Juni 2025 – Metallische Schrauben sind in der Knochenchirurgie unverzichtbar, doch sie können unter alltäglicher Belastung versagen. Eine neue Studie zeigt nun, dass sich das Risiko eines Versagens bereits vor der Implantation anhand detaillierter Messungen der Knochenstruktur vorhersagen lässt. Mithilfe hochauflösender Mikro-CT-Aufnahmen analysierte ein Forschungsteam 100 Knochenproben unter zehn verschiedenen Belastungsszenarien und fand zwei entscheidende Faktoren, die bis zu 90 % der Stabilitätsunterschiede erklären. Die Studie unter Leitung der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften (KL Krems) liefert damit ein Modell für zahlreiche orthopädische Eingriffe, das es erlaubt die Implantation von Schrauben sicherer zu planen und spätere Komplikationen zu vermeiden.

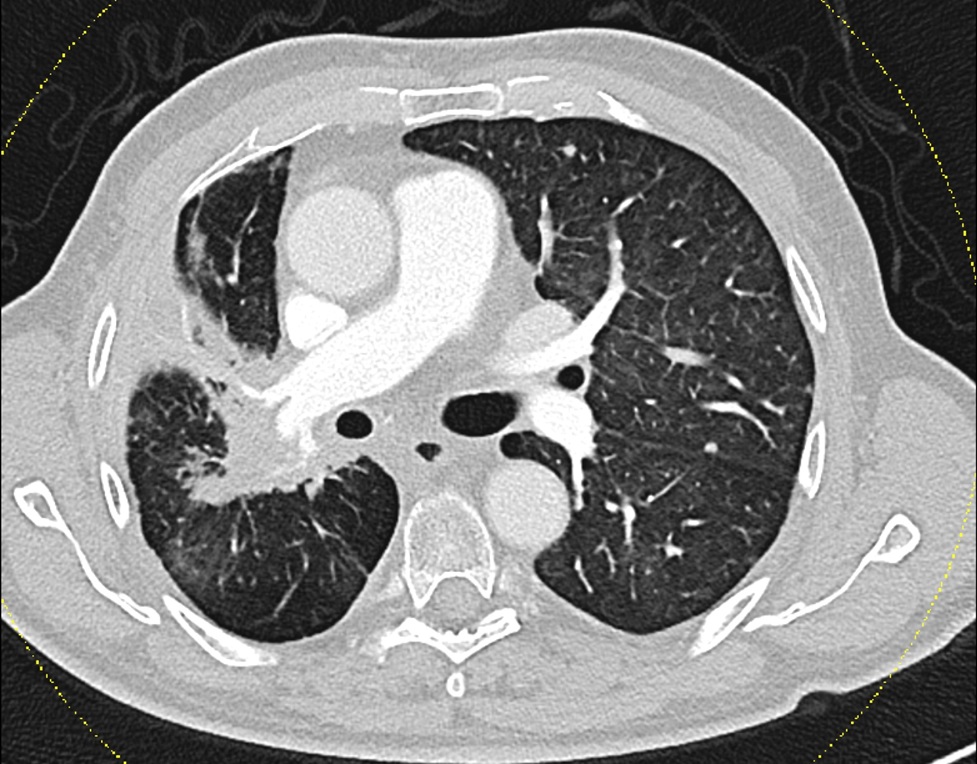

Höhere Strahlendosis bei Lungenkrebs sicher und vielversprechend

Eine Studie der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften zeigt: intensivere Strahlentherapie bei Lungenkrebs erhöht nicht das Risiko entzündlicher Reaktionen – verbessert aber möglicherweise die Überlebenschancen.

Krems, 13. Mai 2025. Höhere Strahlendosen bei Standardbehandlungen des nicht-operablen Lungenkrebses können mit einer Immuntherapie kombiniert werden, ohne dass das Risiko für schwerwiegende Entzündungen des Lungengewebes (Pneumonitis) ansteigt. Das zeigt eine aktuelle Untersuchung der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften (KL Krems). Betroffene, die vor der Gabe des Immun-Checkpoint-Inhibitors Durvalumab eine Strahlendosis von 70 Gy erhielten – also mehr als im Standardprotokoll vorgesehen – litten nicht häufiger an einer Pneumonitis als bei Behandlungen mit geringerer Strahlendosis. Gleichzeitig zeigte sich aber eine signifikante Verbesserung des Gesamtüberlebens. Die Studie basiert auf retrospektiv ausgewerteten Daten von knapp 40 Patientinnen und Patienten und legt nahe, dass eine intensivere Strahlentherapie in bestimmten Fällen Vorteile bei gleicher Sicherheit bringt.

Gesundheits-Apps verfehlen den Bedarf: Nur Wenige zielen auf Herzkrankheiten ab

Eine neue Studie unter der Leitung der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften zeigt am Beispiel Indiens große blinde Flecken in der digitalen Gesundheitslandschaft auf.

Krems, Österreich, 15. April 2025. Smartphones revolutionieren die Gesundheitsversorgung – doch bei Herzkrankheiten hinken digitale Lösungen noch hinterher. Eine aktuelle Studie der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften (KL Krems) hat diese digitale Versorgungslücke am Beispiel Indiens umfassend untersucht. Obwohl Herz-Kreislauf-Erkrankungen mit über 28 Prozent aller Todesfälle dort die häufigste Todesursache sind, widmet sich nur ein Bruchteil der über 200.000 in Indien verfügbaren Gesundheits-Apps diesem zentralen Problem. Die Studie umfasste eine detaillierte Analyse von App-Store-Daten aus den Apple- und Google-Stores. Dabei wurden modernste Methoden der natürlichen Sprachverarbeitung und Clustering-Techniken eingesetzt. Es zeigte sich, dass nur sehr wenige Gesundheits-Apps Inhalte in einer der zahlreichen indischen Regionalsprachen anbieten – und damit für große Teile der Bevölkerung unzugänglich bleiben. Unter den im englischsprachigen Angebot identifizierten Apps mit Bezug zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind zwar die meisten kostenlos, sie werden jedoch selten bewertet oder kommentiert – ein Hinweis auf ihre begrenzte Nutzung. Die Studie zeigt eindrücklich, wie sehr Anspruch und Realität digitaler Gesundheitsangebote auseinanderklaffen und wie dringend mobile Technologien gezielter auf die Bedürfnisse der öffentlichen Gesundheit in ressourcenschwachen Regionen ausgerichtet werden müssen.

Wie gut sind Österreichs private Medizin-Unis? Was spricht für die öffentlichen Medizinischen Universitäten? – ein Pro & Contra.

Diskussionsveranstaltung der Bundeskurie angestellte Ärzte der Österreichischen Ärztekammer am Mittwoch, 7. Mai 2025, 16:30 Uhr in Krems, Lecture Hall der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften, Dr.-Karl-Dorrek-Straße 30, 3500 Krems an der Donau (Gebäude UD).

Die Basis für jedes medizinische Wirken ist es in jedem Fall, den angehenden ÄrztInnen eine exzellente Ausbildung zukommen zu lassen. Aber wie sieht diese im Vergleich von öffentlichen und privaten medizinischen Universitäten konkret aus – und was zeigt sich im internationalen Vergleich? Sind Österreichs Medizin-Unis hier konkurrenzfähig? Neben dem Medizin-Aufnahmetest MedAT und dessen Weiterentwicklung werden am 7. Mai 2025 in Krems auch das Thema „geförderte Medizinstudienplätze“ oder die umstrittene Basisausbildung im Fokus stehen.

Muster von Antibiotikaresistenzen variieren stark zwischen verschiedenen Flüssen

Ausbreitung von Antibiotikaresistenzen in verschiedenen Flusssystemen erstmals verglichen. Harmonisiertes Studiendesign der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften und des ICC Water & Health legt Grundlage.

Krems (Österreich), 19. März 2025: Eine aktuelle Studie liefert wichtige Erkenntnisse über die Ausbreitung von Antibiotikaresistenzen (ABR) in unterschiedlichen Flusssystemen. Die Studie, die von Forscherinnen und Forschern der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften (KL Krems) und Partnerorganisationen durchgeführt wurde, verwendet eine umfassende, harmonisierte Methodik, die erstmals für den Vergleich zwischen verschiedenen Flüssen herangezogen wurde. Durch die Analyse von Proben aus vier niederösterreichischen Flüssen zu verschiedenen Jahreszeiten konnten so Resistenzentwicklungen mit einer bisher unerreichten statistischen Sicherheit verglichen werden. Gleichzeitig gelang auch erstmals die Ermittlung einer Basislinie für die ABR-Verschmutzung niederösterreichischer Flüsse. Die Ergebnisse belegen, dass fäkale Verschmutzungen des Menschen ein Hauptfaktor für die Verbreitung von Resistenzgenen in der aquatischen Umgebung sind, deren Art und Ausmaß jedoch – trotz generell geringer Belastung in den untersuchten Flüssen – stark zwischen Flüssen variieren. Das zeigt die Notwendigkeit für gezielte Kontrollen auf, für die die Arbeit der KL Krems nun eine wichtige methodische Grundlage liefert.

Größe der Aortenklappe bestimmt Ausmaß der Klappenverkalkung bei schwerer Aortenstenose

Neue Forschungsergebnisse der KL Krems hinterfragen bestehende Diagnosestandards der Aortenstenose und liefern neue Einblicke in geschlechtsunabhängige Verkalkungsmuster.

Krems, Österreich – (12. März 2025) – Eine aktuelle Studie der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften (KL Krems) zeigt, dass die Größe der Aortenklappe maßgeblich das Ausmaß der Klappenverkalkung bei schwerer Aortenstenose (AS) beeinflusst. Diese Erkenntnis stellt bisherige diagnostische Kriterien infrage, die sich stark an geschlechtsspezifischen Schwellenwerten orientieren.

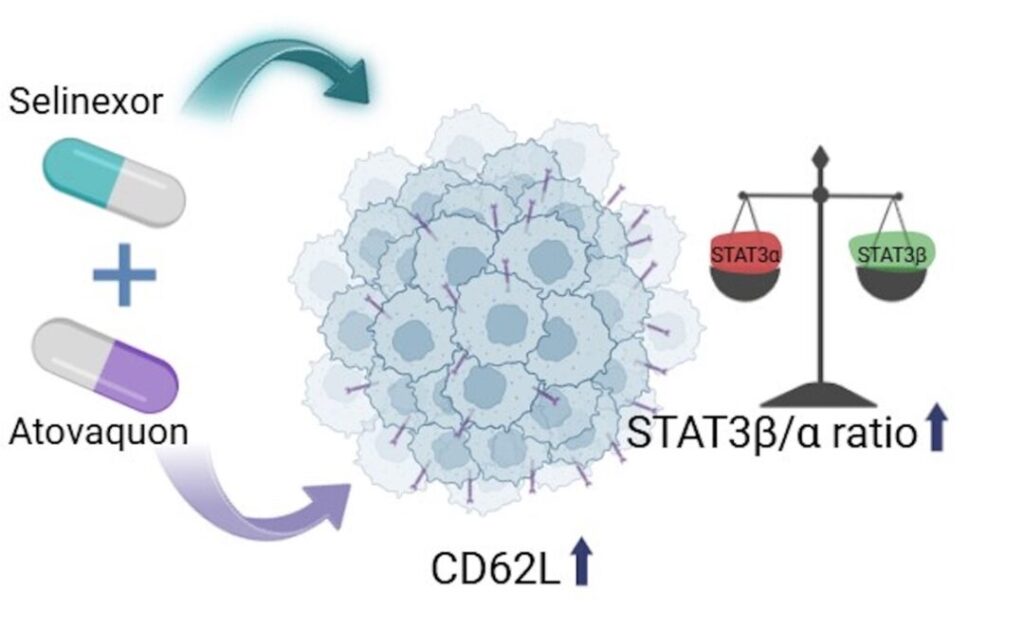

Kombination bewährter Medikamente bietet neue Chancen bei akuter myeloischer Leukämie

Malariamittel wirkt gemeinsam mit Krebstherapeutikum gegen Leukämie. Studie der KL Krems deckt synergistische Wirkung auf.

Krems (Österreich), 5. März 2025: Die kombinierte Anwendung zweier bekannter Wirkstoffe kann leukämische Zellen bekämpfen und ihre Verbreitung eindämmen. Das zeigt eine Studie der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften (KL Krems), die aktuell im Fachjournal Cancer Letters veröffentlicht wurde. Die Forschenden fanden in Experimenten heraus, dass ein etabliertes Malariamittel in Kombination mit einem bewährten Krebsmedikament die Aktivität eines bestimmten Transkriptionsfaktors beeinflusst und so das Wachstum und die Verbreitung der Leukämiezellen hemmt. Durch die Kombination der Medikamente konnten nicht nur die Leukämiezellen abgetötet werden, sondern auch deren Einwanderung ins Knochenmark, deutlich reduziert werden.

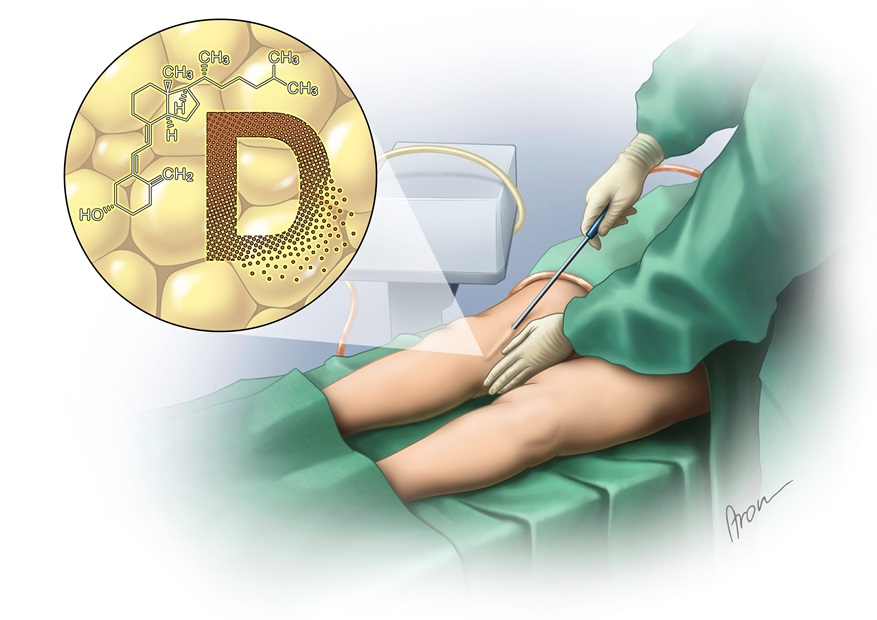

Fettabsaugung bei Lipödem: Risikofaktor Anämie

Anämie erhöht Risiko für postoperative Komplikationen bei großvolumigen Fettabsaugungen. Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften wertet Folgen von Lipödem-Behandlungen aus.

Krems, Österreich, 18. Februar 2025 – Großvolumige Fettabsaugungen erhöhen das Risiko für Folgekomplikationen bei anämischen Lipödem-Betroffenen signifikant. Das ist das herausragende Ergebnis einer international beachteten Studie der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften (KL Krems). Anhand der Auswertung von über hundert Lipödem-Fällen konnte eindeutig gezeigt werden, dass die Blutwerte der Betroffenen einen signifikanten Einfluss auf die postoperative Sicherheit nach großvolumigen Fettabsaugungen haben. Das abgesaugte Volumen war dafür hingegen weniger entscheidend. Diese Erkenntnisse könnten die Behandlungsstrategie und die Patientinnenensicherheit bei Lipödem-Operationen nachhaltig verbessern.

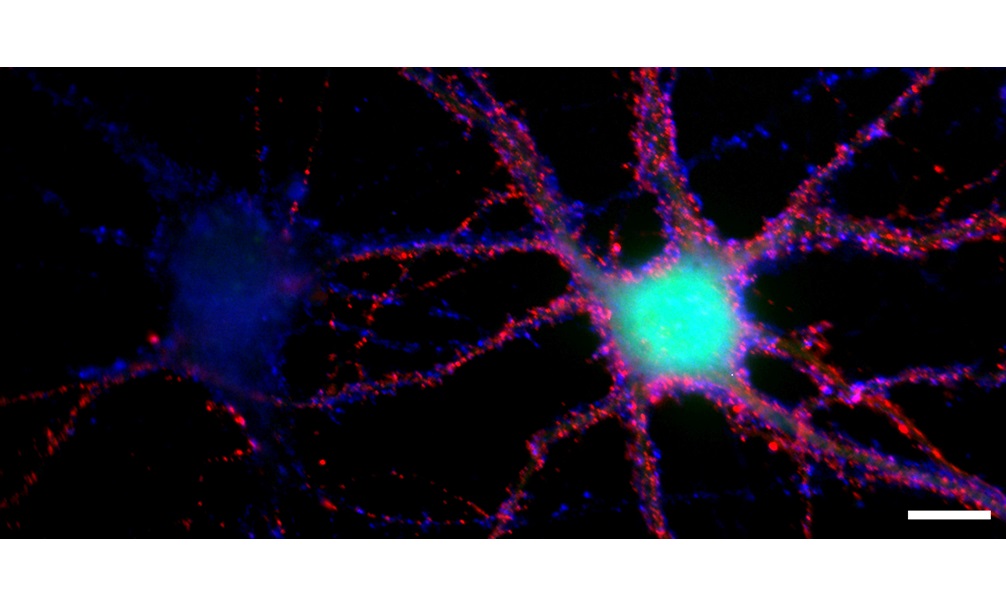

Autismus: Neues zur Rolle von Mutationen im Nervensystem

Forschende an der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften zeigen den Einfluss von Mutationen der α2δ Proteine auf die Entwicklung des Nervensystems.

Krems, Österreich, 29. Januar 2025 – In einer aktuellen Studie über Mutationen in Proteinen des Nervensystems, die mit Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) assoziiert sind (α2δ-1 und α2δ-3), konnte gezeigt werden, wie diese die Funktion des Nervensystems beeinflussen. Die Mutationen reduzieren sowohl die Expression der Proteine in den Zellmembranen als auch deren Lokalisation in Synapsen. Auf die Aktivität von Kalziumkanälen oder die transsynaptischen Signalwege haben sie hingegen keinen Einfluss. Die im Rahmen des Forschungsschwerpunkts „Mental Health and Neuroscience“ an der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften (KL Krems) durchgeführte Studie zeigt, dass kleine Veränderungen von Proteinfunktionen die Bildung von Synapsen und das Nervensystem beeinflussen könnten. Die Ergebnisse unterstreichen auch den Bedarf an neuen experimentellen Werkzeugen und könnten neue Ansatzpunkte für die gezielte Behandlung von ASS liefern.

Brustimplantate: Häufigere Kontrollen könnten Risiken senken

Fehlende Nachuntersuchungen von Brustimplantaten führen zur verspäteten Entdeckung von Rupturen. Eine aktuelle Studie betont Risiko schwerwiegender Langzeitfolgen und fordert Bewusstseinsbildung.

Krems (Österreich), 17. Dezember 2024. Eine Untersuchung der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften (KL Krems) liefert besorgniserregende Erkenntnisse über die geringe Häufigkeit von regelmäßigen Kontrollen bei Frauen mit Brustimplantaten. In über tausend untersuchten Fällen ließen mehr als 80 Prozent der Betroffenen jährliche Kontrollen ausfallen. So können sogenannte „stille” Rupturen von Silikonimplantaten jahrelang unbemerkt bleiben und in einigen Fällen schwerwiegende Langzeitfolgen bewirken. Zu diesen Folgen zählen entzündliche Fremdkörperreaktionen (Silikonome) und spezielle Krebserkrankungen. Die nun im Journal of Clinical Medicine veröffentliche Studie zeigt auf, dass viele Frauen trotz Empfehlung zu regelmäßigen Kontrolluntersuchungen erst dann zur Nachsorge kommen, wenn bereits Schmerzen oder Verformungen der Brust aufgetreten sind. Die Ergebnisse der Studie unterstreichen eindrücklich die Bedeutung von Aufklärung über die Risiken und die Früherkennung im Rahmen regelmäßiger Nachuntersuchungen.

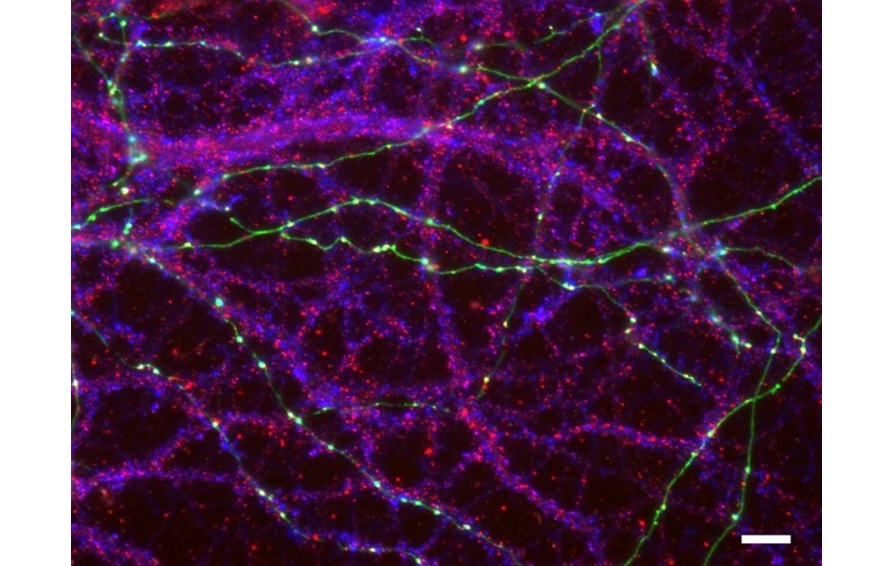

Studie findet Zusammenhang zwischen seltener Mutation und schwerer neurologischer Störung

Forschung an der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften bringt neue Erkenntnisse zur Vernetzung und Entwicklung von Hirnzellen.

Krems (Österreich), 20. November 2024. Ein Forschungsteam der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften (KL Krems) hat die komplexen Auswirkungen einer seltenen genetischen Mutation auf die Kommunikation zwischen Nervenzellen untersucht. Dabei konnten wertvolle Einblicke in die Ursachen von entwicklungsbedingten und epileptischen Enzephalopathien (DEE, developmental and epileptic encephalopathies) gewonnen werden. Die Ergebnisse zeigen, dass eine spezielle Mutation in einer regulatorischen Untereinheit eines Kalziumkanals den Kalziumtransport und die Vernetzung von Nervenzellen beeinträchtigt. Dies erweitert das Verständnis über die Entstehung neurologischer Entwicklungsstörungen. Die Studienergebnisse wurden jetzt in der Fachzeitschrift „Journal of Neurochemistry“ veröffentlicht.

KL Krems: Neue Stiftungsprofessur für Ernährungswissenschaften mit besonderer Berücksichtigung der Mikrobiomforschung

Die Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften und das Medical Health Resort MAYRLIFE setzen mit der Etablierung der Stiftungsprofessur „Ernährungswissenschaften mit besonderer Berücksichtigung der Mikrobiomforschung“ einen neuen Schwerpunkt in einem gesundheitspolitisch zukunftsträchtigen Forschungsbereich.

„Zangenangriff“ auf Transkriptionsfaktoren bietet neue Möglichkeiten für zukünftige Blutkrebstherapien

Forschung an der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften belegt synergistische Wirkung bei Hemmung zweier Regulatorproteine bei Multiplem Myelom.

Krems (Österreich), 16. Oktober 2024: Die gleichzeitige Hemmung der Transkriptionsfaktoren Myc und JunB könnte eine richtungsweisende Therapieoption zur Behandlung des Multiplem Myeloms, der zweithäufigsten Blutkrebsart, darstellen. Das ist das herausragende Ergebnis einer aktuellen Studie, die ein Team der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften (KL Krems) gemeinsam mit österreichischen und amerikanischen Kolleginnen und Kollegen durchgeführt hat. Darin konnte erstmals gezeigt werden, dass die beiden regulatorischen Proteine unabhängige Wirkungen in Zellen des Multiplem Myeloms haben. Die simultane Hemmung beider Proteine bewirkte somit einen synergistischen Anti-Tumor-Effekt.

FIT4REANIMATION – Schüler:innen in Niederösterreich lernen Leben retten

Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften (KL Krems) startet gemeinsam mit zentralen Partnerinnen und Partnern aus Bildung, Medizin und Humanitärer Hilfe ein Trainingsprogramm für Reanimation und Erste Hilfe.

Keine Gleichbehandlung für alle: Frauen mit schweren Erkrankungen der Herzklappen werden seltener richtlinienkonform behandelt als Männer

Europäische Studie zu Geschlechterunterschieden bei Art und Behandlung von Herzklappenerkrankungen veröffentlicht. Medizinerin der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften Erstautorin.

Krems (Österreich), 25. September 2024: Die Häufigkeiten verschiedener schwerer Erkrankungen der Herzklappen sowie deren Behandlungen unterscheiden sich in Europa zwischen Männern und Frauen. Das ist das Ergebnis einer umfangreichen Studie an über 200 Zentren in ganz Europa. Hintergrund der Studie ist, dass geschlechtsspezifische Unterschiede bei der Behandlung von Herzinfarkten bereits vielfach berichtet wurden, es bezüglich Herzklappenerkrankungen bisher jedoch wenige Daten gab. Die Ergebnisse der aktuellen Studie zeigen, dass Frauen bei speziellen Erkrankungen der Herzklappen seltener als Männer nach den in Europa geltenden Empfehlungen behandelt werden und dass die Gründe für das Unterbleiben einer Behandlung bei Männern und Frauen unterschiedlich sind. Die Erstautorin der Studie, Prof. Julia Mascherbauer, ist Medizinerin an der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften (KL Krems).

OPTIMIERTE DIAGNOSE VON NEUROBORRELIOSE. SIGNALPROTEIN ALS BIOMARKER.

Krems (Österreich), 10. Juli 2024: Ein nun definierter Schwellenwert der Konzentration des Zytokins CXCL13 erlaubt die Diagnose einer Neuroborreliose zu verbessern. Die klinische Diagnose dieser durch Infektionen bei Zeckenbissen verursachten Erkrankung ist nach wie vor schwierig und erfolgt oftmals erst lange nach der Infektion. CXCL13 hilft nun, eine schnellere Diagnose zu erzielen und dadurch Therapien rascher zu beginnen. In der Studie der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften (KL Krems) wurde dabei die Konzentration an CXCL13 in der Spinalflüssigkeit von > 271 pg/ml mit sehr hoher statistischer Sicherheit als Schwellenwert festgestellt, der eine bessere Diagnose der Neuroborreliose erlaubt.

PERSONALISIERTE BEHANDLUNG BÖSARTIGER TUMORERKRANKUNG DANK KI67

Zellkernprotein Ki67 als Biomarker für das Pleuramesotheliom geeignet. Internationale Studie der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften belegt hohe Aussagekraft von Ki67 zu Tumoraggressivität und zum chirurgischen Behandlungserfolg. Therapieindividualisierung möglich.

Krems (Österreich), 26. Juli 2024. Das Zellkernprotein Ki67 ist ein aussagekräftiger Biomarker für die Tumoraggressivität sowie für den Erfolg einer chirurgischen Therapie beim sogenannten Pleuramesotheliom, einer Krebserkrankung des Brustfells. Dies ist das eindeutige und vielversprechende Ergebnis einer nun veröffentlichten, internationalen Studie der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften (KL Krems) und der Gazi Universität, Ankara, Türkei. In dieser wurden die Überlebensraten und das Gesamtüberleben von Betroffenen mit hoher und niedriger Expression von Ki67 im Tumorgewebe verglichen. Dabei zeigt sich, dass eine niedrige Expression sowohl mit signifikant besseren Aussichten als auch einem besseren Ansprechen auf chirurgische Therapieansätze für die Betroffenen einherging.

IMMUN-CHECKPOINT-INHIBITOREN SCHÜTZEN KNOCHEN DURCH FÖRDERUNG DER OSTEOGENESE

Pilotstudie an der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften zeigt positive Wirkung der Krebsimmuntherapie auf den Knochenumbau.

Krems (Österreich), 22. Mai 2024: Immun-Checkpoint-Inhibitoren (ICIs), die bei Krebserkrankungen oft als Medikamente eingesetzt werden, beeinflussen den Knochenumbau und könnten durch die Förderung der Osteogenese (Knochenneubildung) eine schützende Wirkung auf die Knochen haben. Diese überraschenden Erkenntnisse sind das Ergebnis einer Studie an der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften (KL Krems), die nun im Journal for ImmunoTherapy for Cancer veröffentlicht wurde. Bei der Studie handelte es sich um eine umfassende in-vivo-, in-vitro- und ex-vivo-Analyse der Auswirkungen von PD1- oder PD-L1-Inhibitoren auf den Knochenumbau. Die jetzt erzielten Ergebnisse weichen von früheren Forschungsergebnissen ab, die auf einen potenziellen Beitrag der ICIs zur Skelettmorbidität hinweisen, was für Betroffene mit fortgeschrittenem Krebs ein großes Problem darstellt.

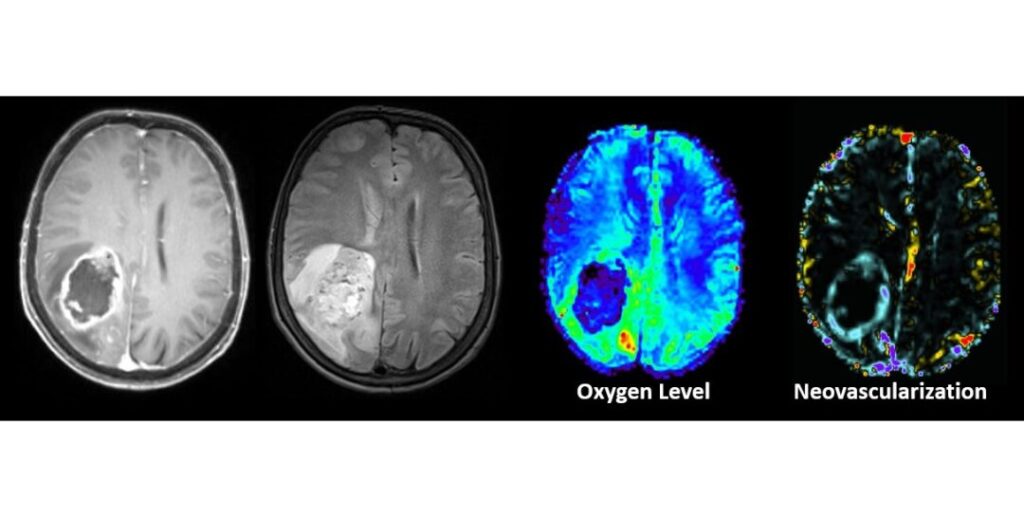

FORTSCHRITT FÜR DIE PERSONALISIERTE THERAPIE VON HIRNTUMOREN

Krems (Österreich), 16. Mai 2024: Machine Learning (ML)-Methoden können Mutationen in Gliomen – primären Hirntumoren – rasch und akkurat diagnostizieren. Das zeigt eine aktuelle Studie der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften (KL Krems). In dieser wurden Daten von physio-metabolischen Magnetresonanz-Bildern zur Identifikation von Mutationen eines Stoffwechselgens mittels ML ausgewertet. Mutationen dieses Gens beeinflussen den Krankheitsverlauf maßgeblich, und eine frühe Diagnose ist für die Behandlung wichtig. Die Studie zeigt auch, dass dem klinischen Routineeinsatz der Methode aktuell jedoch noch uneinheitliche Standards bei der Gewinnung physio-metabolischer Magnetresonanz-Bilder entgegenstehen.

ANTIBIOTIKARESISTENZEN ENTLANG DER GESAMTEN DONAU: WISSENSCHAFTSTEAM IDENTIFIZIERT BIOFILM IM FLUSS ALS MÖGLICHES RESERVOIR FÜR RESISTENZEN

Neue Erkenntnisse zu Antibiotikaresistenzen (ABR) und fäkaler Verschmutzung im gesamten Flusslauf der Donau publiziert. Forschende der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften und dem ICC Water & Health* federführend.

Krems (Österreich), 08. Mai 2024: Zwei neue, wissenschaftliche Studien zum Verständnis der Verbreitung von Antibiotikaresistenzen (ABR, Resistenz von Bakterien gegen Antibiotika) entlang der Donau lassen mit wichtigen Kernaussagen aufhorchen: Für den Eintrag von antibiotikaresistenten Bakterien aus klinischen Einrichtungen und Abwässern könnten die im Fluss vorhandenen Biofilme bessere Indikatoren sein als das Wasser selbst. Weiters wurde durch ein neues Konzept an Untersuchungen – die Kombination molekulargenetischer Methoden zur Bestimmung der ABR mit moderner Diagnostik für fäkale Verunreinigung und wichtigen Umwelt- und chemischen Parametern – gezeigt, dass die humane fäkale Verschmutzung über den gesamten Flusslauf der Donau die Hauptquelle für ABR ist. Mit dem neuen Konzept können die raumzeitlichen Dynamiken von ABR in Flüssen erfasst, Hotspots identifiziert und die Haupttreiber der ABR bestimmt werden.

KL-STUDIE ZEIGT: MEHR AUFKLÄRUNG UND BESSERE NACHSORGE NACH SCHWANGERSCHAFTSERKRANKUNGEN NOTWENDIG

Krems (Österreich), 16. April 2024: Eine Studie der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften (KL Krems) zeigt den dringenden Bedarf für eine verbesserte Betreuung und Aufklärung von Frauen nach hypertensiven Schwangerschaftserkrankungen oder Gestationsdiabetes. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass mehr als zwei Drittel aller Frauen, die während ihrer Schwangerschaft an Präeklampsie oder Diabetes litten, keine ausreichende Information über die Langzeitrisiken dieser Schwangerschaftserkrankungen für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhielten. Diese Erkenntnisse betonen die Lücke in der Betreuung von Frauen mit einem erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf- und Nierenerkrankungen.

ZUKUNFTSWEISENDES BUCH ERFORSCHT DIE ETHIK DER MEDIZINISCHEN KI: UMGESTALTUNG VON PRAKTIKEN, BEZIEHUNGEN UND UMGEBUNGEN

Krems (Österreich), 10. April 2024: Mit seinem neuesten Buch „Ethics of Medical AI“ betritt Univ.-Prof. Dr. Giovanni Rubeis Neuland. Dieses zukunftsweisende Werk ist die erste umfassende Untersuchung der ethischen Implikationen von KI-Technologien im Bereich der Medizin. Auf 257 Seiten gibt Prof. Rubeis einen überzeugenden Überblick über die transformativen Auswirkungen von KI auf medizinische Praktiken, Beziehungen und Umgebungen. Dieses Buch bietet zeitgemäße und wertvolle Einblicke für Fachleute im Gesundheitswesen, politische Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger sowie für Forschende in den Bereichen Bioethik, Medizin, Gesundheitswissenschaften, Pflegewissenschaft, Geistes- und Sozialwissenschaften, kann aber auch als grundlegendes Lehrbuch für Graduierten- und Grundkurse an Universitäten dienen.

REVOLUTION DER WASSERQUALITÄTSANALYSE: MIT DNA/RNA-DIAGNOSTIK INS 21. JH.

Krems (Österreich), 19. März 2024: Eine globale Auswertung von über 1.100 Publikationen der letzten 30 Jahre belegt den erfolgreichen Einsatz von DNA/RNA-Analytik zur Realisierung wissenschaftlicher Studien über hygienische Wasserqualität und -sicherheit anhand mikrobiologischer Fäkalindikatoren und intestinaler Krankheitserreger. Dementsprechend definiert das internationale Team der umfangreichen Metastudie diesen wichtigen Themenbereich als die neue Wissenschaftsdisziplin „Genetic Faecal Pollution Diagnostics (GFPD)“. Diese umfasst Methoden wie DNA/RNA-PCR Analytik und -sequenzierung. Die Bedeutung dieser neuen Disziplin wird auch durch eine derzeit weltweit laufende Umfrage zur Nutzung von GFPD in der täglichen Praxis der Wasserwirtschaft von Behörden, Organisationen und Instituten unterstrichen. Die Ergebnisse dieser beiden Arbeiten werden in den nächsten Monaten auf mehreren internationalen Konferenzen eine zentrale Rolle spielen und helfen, das enorme Potenzial moderner molekulargenetischer Methoden noch mehr in den Dienst der Wasseranalyse und -hygiene zu stellen.

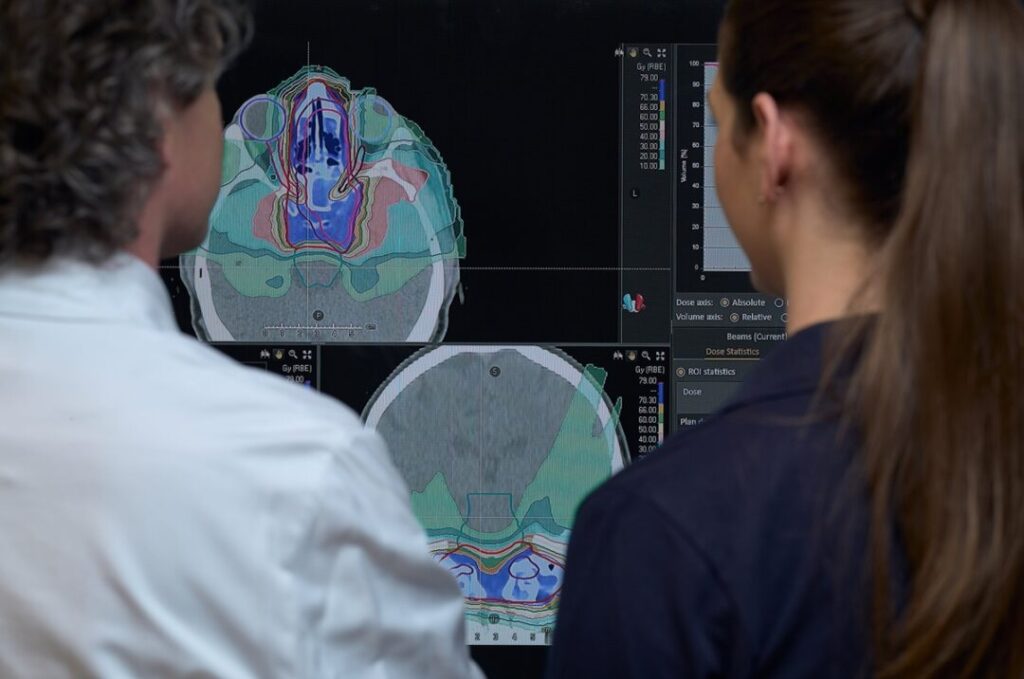

Protonentherapie gegen Tumoren im Bereich des ZNS und der Schädelbasis schonend für umgebendes Hirngewebe

Die Häufigkeit von strahlungsinduzierter Kontrastverstärkung im gesunden Gewebe nach Protonenstrahl-Therapie von Tumoren im Bereich des Zentralnervensystems (ZNS) ist gering.

Das ist das herausragende Ergebnis einer Studie am MedAustron, Zentrum für Ionentherapie und Lehr- und Forschungsstandort der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften, in der die Nebenwirkungen durch Behandlungen von Tumoren im ZNS oder nahe der Schädelbasis untersucht wurden. Die aktuell publizierten Ergebnisse zeigen auch, dass der klinische Verlauf dieser Veränderung meistens unauffällig ist und die Lebensqualität Betroffener nicht beeinträchtigt. Untersucht wurde darin das Auftreten und der Verlauf einer als Radiation-Induced Contrast Enhancement bezeichneten Auffälligkeit in der Nähe der bestrahlten Tumoren. Die Studie umfasst dabei 421 Patientinnen und Patienten, die innerhalb eines Zeitraums von 4 Jahren therapiert wurden.