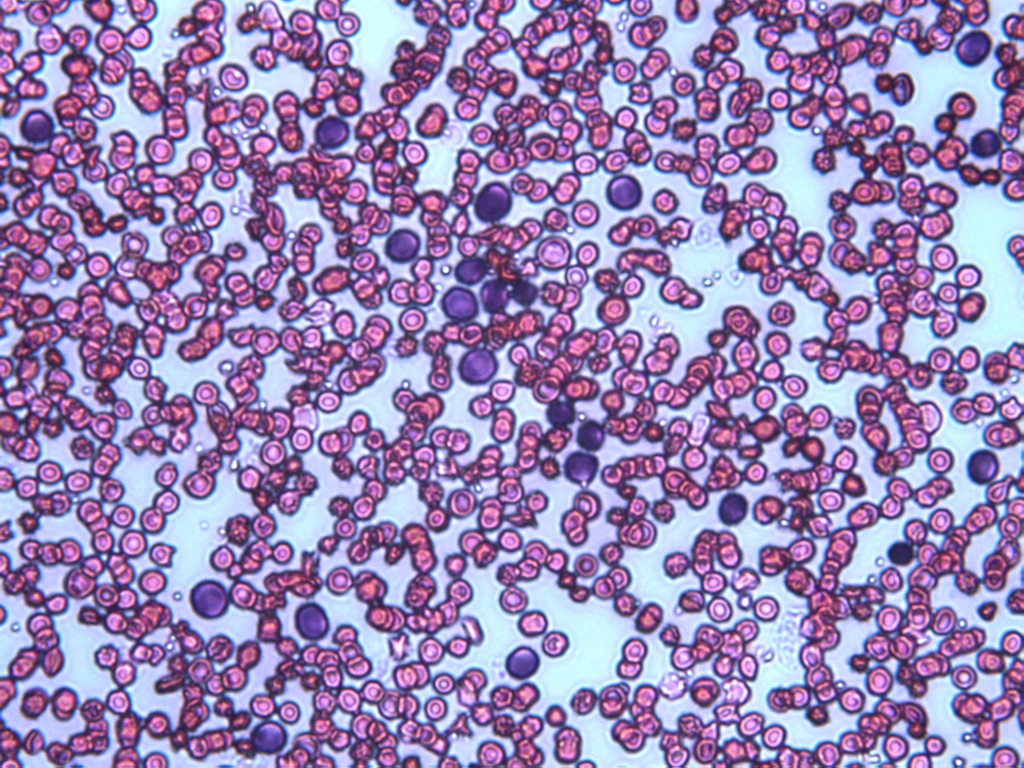

Neue Rolle des Tumorsuppressors STAT3β bei Leukämie entdeckt

Studie der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften zeigt Wirkung von STAT3β auf Interferon-Aktivität. Optimierte Prognose über Krankheitsverlauf möglich.

Krems (Österreich), 04. Juni 2024: Das Protein STAT3β hat positiven Einfluss auf den Verlauf der Akuten Myeloischen Leukämie (AML) und könnte zukünftig als prognostischer Marker dienen. Dies sind die herausragenden Ergebnisse einer onkologischen Studie an der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften (KL Krems). In der jetzt in Cell Death & Disease publizierten Arbeit gelang es einem internationalen Team, den bislang unbekannten Effekt des Proteins auf Interferon-abhängige Signalwege festzustellen. Die Ergebnisse der Studie deuten an, dass Kenntnisse über die Menge an STAT3β helfen könnten, differenziertere Aussagen über den Verlauf einer AML zu machen.

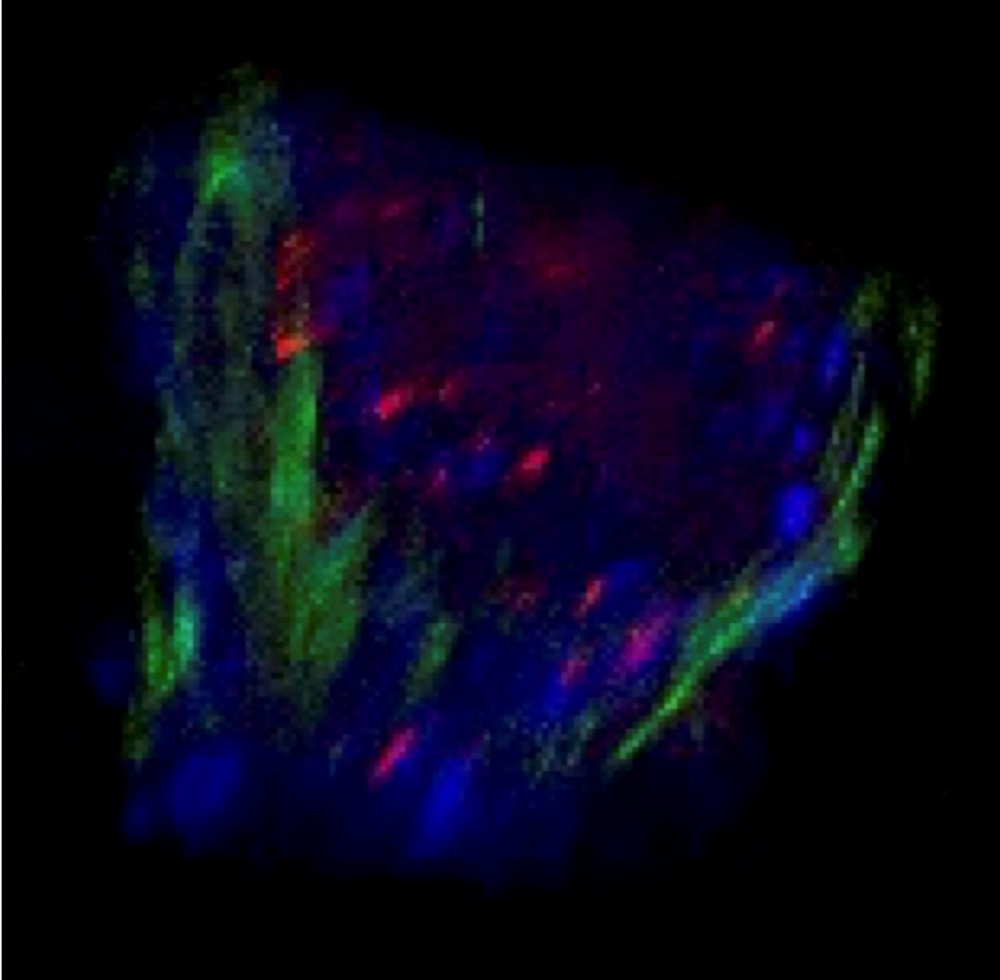

IMMUN-CHECKPOINT-INHIBITOREN SCHÜTZEN KNOCHEN DURCH FÖRDERUNG DER OSTEOGENESE

Pilotstudie an der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften zeigt positive Wirkung der Krebsimmuntherapie auf den Knochenumbau.

Krems (Österreich), 22. Mai 2024: Immun-Checkpoint-Inhibitoren (ICIs), die bei Krebserkrankungen oft als Medikamente eingesetzt werden, beeinflussen den Knochenumbau und könnten durch die Förderung der Osteogenese (Knochenneubildung) eine schützende Wirkung auf die Knochen haben. Diese überraschenden Erkenntnisse sind das Ergebnis einer Studie an der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften (KL Krems), die nun im Journal for ImmunoTherapy for Cancer veröffentlicht wurde. Bei der Studie handelte es sich um eine umfassende in-vivo-, in-vitro- und ex-vivo-Analyse der Auswirkungen von PD1- oder PD-L1-Inhibitoren auf den Knochenumbau. Die jetzt erzielten Ergebnisse weichen von früheren Forschungsergebnissen ab, die auf einen potenziellen Beitrag der ICIs zur Skelettmorbidität hinweisen, was für Betroffene mit fortgeschrittenem Krebs ein großes Problem darstellt.

KL-STUDIE ZEIGT: MEHR AUFKLÄRUNG UND BESSERE NACHSORGE NACH SCHWANGERSCHAFTSERKRANKUNGEN NOTWENDIG

Krems (Österreich), 16. April 2024: Eine Studie der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften (KL Krems) zeigt den dringenden Bedarf für eine verbesserte Betreuung und Aufklärung von Frauen nach hypertensiven Schwangerschaftserkrankungen oder Gestationsdiabetes. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass mehr als zwei Drittel aller Frauen, die während ihrer Schwangerschaft an Präeklampsie oder Diabetes litten, keine ausreichende Information über die Langzeitrisiken dieser Schwangerschaftserkrankungen für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhielten. Diese Erkenntnisse betonen die Lücke in der Betreuung von Frauen mit einem erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf- und Nierenerkrankungen.

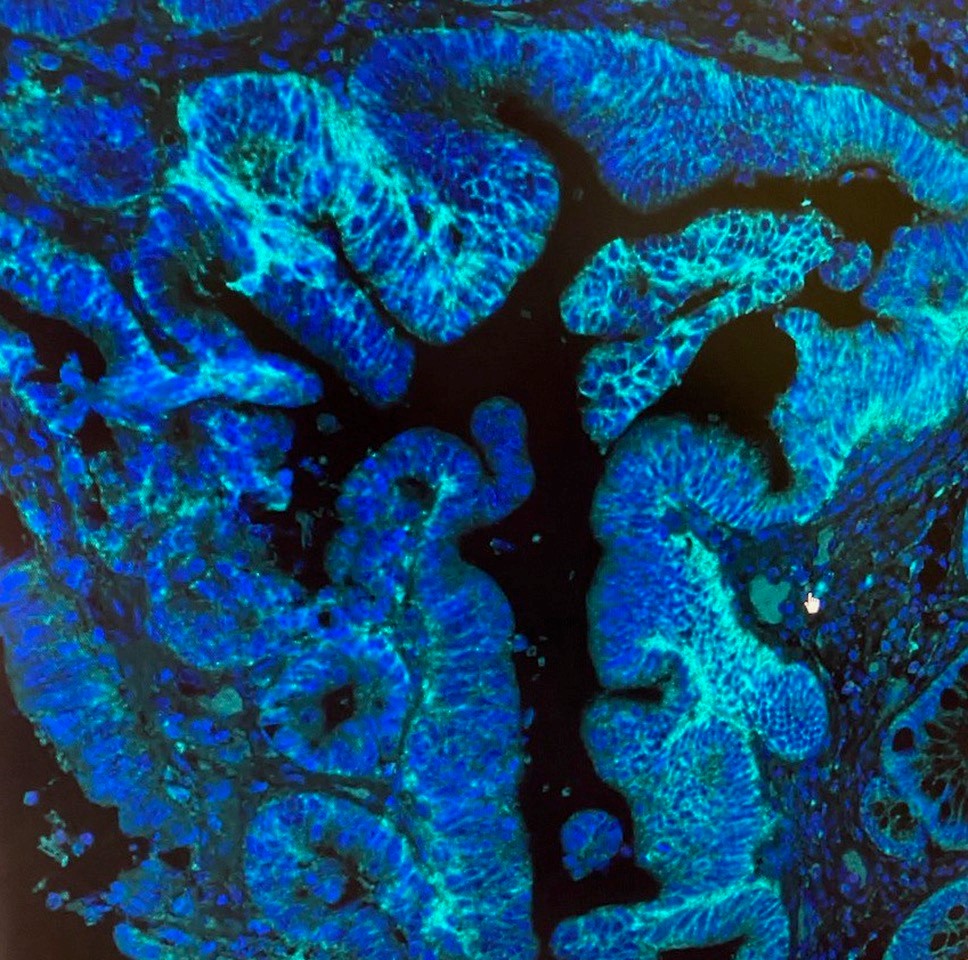

KOMBI-THERAPIE GEGEN DARMKREBS ZEIGT WIRKUNG TROTZ MUTIERTER RAS-GENE

Spätlinientherapie mit monoklonalem Antikörper zur Behandlung von metastasierendem Darmkrebs scheint auch bei Mutationen eines Proto-Onkogens zu wirken. Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften ist ein wichtiger Studienpartner.

STUDIE ZU UKRAINE-KRIEG BESTÄTIGT WICHTIGE PSYCHOLOGISCHE THEORIE

Real-Life-Studie zur „Terror-Management-Theorie“ im Kriegsgebiet der Ukraine. Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften zeigt Wirkungen von Krieg auf geistige Gesundheit, somatische Symptome und Wohlbefinden.

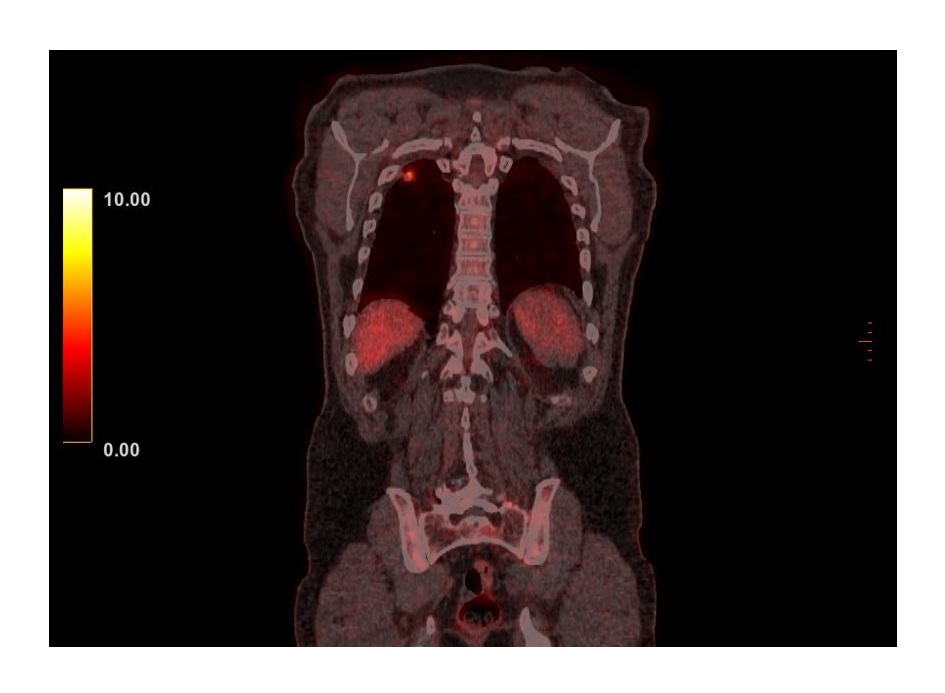

NEUE IMMUNTHERAPIE DES KLEINZELLIGEN LUNGENKARZINOMS ÜBERZEUGT IN KLINISCHER STUDIE DER PHASE II

Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften wichtiges Studienzentrum. Daten im New England Journal of Medicine veröffentlicht.

Krems (Österreich), 23. November 2023. Die Ergebnisse einer jetzt veröffentlichten klinischen Studie der Phase II eines Immuntherapeutikums (Tarlatamab) zur Behandlung des kleinzelligen Lungenkarzinoms belegen dessen Anti-Tumor-Aktivität und zeigen eine vielversprechende Verlängerung des Gesamtüberlebens der Betroffenen. Die internationale Studie (DeLLphi-301) wurde in 17 Ländern an 56 klinischen Zentren durchgeführt. Eine besonders aktive Rolle hatte dabei das Universitätsklinikum Krems der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften (KL Krems), an dem zahlreiche Betroffene aus Österreich, der Schweiz und Tschechien betreut wurden. Tarlatamab wurde dabei als mögliche Behandlungsalternative für bisher als austherapiert geltende Betroffene evaluiert – und die nun vorliegenden Ergebnisse sind diesbezüglich vielversprechend.

Mental gesund durch persönliche Gespräche

Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften belegt Bedeutung zwischenmenschlicher Kommunikation in Präsenz für die psychische Gesundheit. Digitale Kommunikation während der Pandemie weniger wichtig.